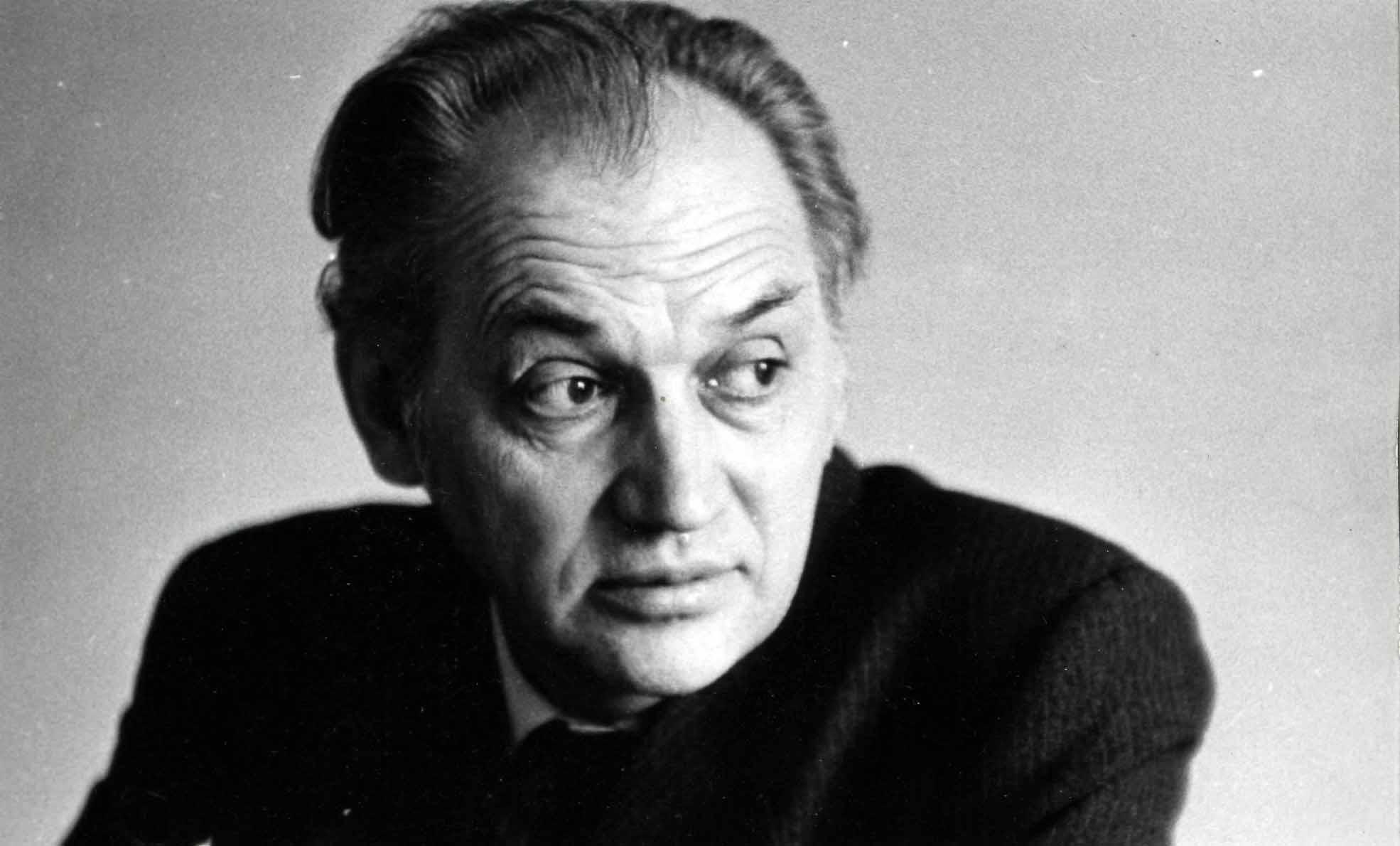

25 апреля писателю, журналисту, краеведу

Борису Осыкову исполнилось 75 лет.

Борису Осыкову исполнилось 75 лет.

Первые заметки Бориса Осыкова были опубликованы в газете «Ленинская смена» (теперь «Смена»), когда он учился на втором курсе старооскольского пединститута (сейчас БелГУ). Произошло это более полувека назад. С тех пор он автор «молодёжки». На её страницах печатались очерки из его первой солидной книги «Здесь рождались «Синие звёзды», повесть «Турчанка» - о великом русском актёре М.С. Щепкине, главы книги об Аркадии Гайдаре «Время было необыкновенное», фрагменты «Белгородского алфавита» и «Сёл белгородских»… Сейчас эти и другие книги известны белгородским читателям, востребованы в библиотеках.

Первые заметки Бориса Осыкова были опубликованы в газете «Ленинская смена» (теперь «Смена»), когда он учился на втором курсе старооскольского пединститута (сейчас БелГУ). Произошло это более полувека назад. С тех пор он автор «молодёжки». На её страницах печатались очерки из его первой солидной книги «Здесь рождались «Синие звёзды», повесть «Турчанка» - о великом русском актёре М.С. Щепкине, главы книги об Аркадии Гайдаре «Время было необыкновенное», фрагменты «Белгородского алфавита» и «Сёл белгородских»… Сейчас эти и другие книги известны белгородским читателям, востребованы в библиотеках. Борис Иванович Осыков – автор более тридцати книг, лауреат Всероссийской литературно-патриотической премии «Прохоровское поле» и других, заслуженный работник культуры России.

Редакция поздравляет нашего давнего автора со знаменательной датой.

На этой страничке публикуется новый очерк Бориса Осыкова, который войдёт в будущее издание «Сёл белгородских». Сегодня в Белгородском государственном историко-краеведческом музее в 15 часов начнётся литературный вечер юбиляра.

Сокровища Белогорья

Зарыт тот клад в змеиной пещере в трех котлах: в одном – золото, в другом – серебро, в третьем – каменья самоцветные блестят весенним днем. Заперт клад двенадцатью железными дверями, а ключи брошены в океан-море…

Из народного сказа

Атаман Кудеяр

и князь Юсупов

и князь Юсупов

Казалось бы, что общего между ними – полумифическим грозным атаманом Кудеяром и сиятельным князем Юсуповым? А общее все-таки есть – огромные сокровища, клады, которые и те, и другие запрятали якобы где-то у нас, на Белгородчине.

Из газетной публикации 1991 года: «…Кудеяр, в других вариантах – Худояр, Кудояр – личность, скорее всего, не историческая, а легендарная. Само имя – татарского происхождения; крымские и астраханские мурзы, жившие в начале ХVI века, носили похожие прозвания. Все разнообразные предания о Кудеяре сводятся к тому, что он неправедным путем накопил огромные сокровища и, спасаясь от врагов, где-то их спрятал. Согласно одной из фольклорных версий был он княжеского достоинства, чуть ли не царского происхождения. Якобы – сын великой княгини Соломонии, первой супруги Василия III, с которой тот развелся из-за ее длительного бесплодия; а то и отпрыск самого Ивана Грозного. Другие, более распространённые легенды называют его разбойником, бывшим татарским сборщиком дани или опричником. Кудеяровым именем называли в чернозёмных краях многие курганы, городища, а также леса, овраги, урочища. Необходимо отметить абсолютную безрезультатность многократных розысков «Кудеяровой поклажи», продолжавшихся с давних времён и до наших дней».

Ещё конкретнее и решительнее высказался вышедший в Москве в конце тех же 1990-х годов научно-популярный сборник «Клады и сокровища»: «…Кудеяр был современником Ивана Грозного, более того, он – один из множества российских самозванцев, непризнанных царских детей. По легенде, он был рожден первой женой великого князя московского Василия III, которая после двадцати лет брака была признана бесплодной и заточена в монастырь. Князь Василий женился на молодой красавице Елене Глинской, подарившей супругу наследника – будущего царя Ивана Грозного. А бывшая княгиня, сделавшаяся монахиней Софьей, забеременела неизвестно от кого и родила сына почти в одно время с новой княгиней. Поспешившим в Суздаль для расследования этой истории царским посланцам было объявлено, что младенец умер. Однако вместо него ( и это уже в советское время подтвердило вскрытие гробницы) похоронили большую куклу. И вот якобы этот княжеских кровей мальчик, названный Георгием, вырос и сделался мстителем-разбойником. Гулял он на окраине Дикого поля, между Дубкой и Лебедянью, отсиживался в лесах, выходил на Дон и Донец грабить купцов, торговавших с Персией. Награбленное Кудеяром добро до сих пор ищут...»

Обратите внимание на строчку «выходил на Дон и Донец» - то есть Кудеяр орудовал и в наших местах. Серьезное подтверждение этому содержит опубликованный недавно петербургскими учеными старинный документ канцелярии курского губернатора, датированный 1837 годом. В документе дано подробное описание Белгородского уезда той поры: «…Большая дорога идет… по степной возвышенности, встречая вправо однодворческое село Красное, принадлежащее Курскому архиерейскому дому, Вознесенское и село Соломенное (ныне Соломино.- Б.О.)… Отсюда на протяжении 35 верст простирается цепь 150 курганов… Один из них находится в имении помещика Черноглазова, отстоящем недалеко от Белгорода. В имении того же Черноглазова, в другом большом кургане около села Головино найдены железные панцири… За 12 курганами, расположенными от самой дороги на протяжении 6 верст, влево место, называемое Сторожи, потому что, по преданиям, 80 лет тому назад здесь находились пикеты для защиты от разбоев Кудеяра, обитавшего с огромною шайкою в этих местах и имевшего много сообщников, скрывавшихся в дремучих лесах… Около этого места крутые горы соединены в одну массу, изрытую глубокими оврагами, они многими вершинами возвышаются одна над другою на протяжении семи верст до Северского Донца, едва мелькающего и приметного меж ущелий гор… Окрестные селяне рассказывают, что несмотря на пикеты, здесь производились в давние времена беспрестанные смертоубийства, и шайки разбойников день ото дня увеличивались, так что начальство вынуждено было созвать многие тысячи поселян из Курской и соседних губерний для истребления шайки сей…»

А теперь о Юсуповых и их богатствах.

Слобода Ракитная (ныне районный центр нашей области Ракитное) после Полтавской победы перешла к сподвижнику Петра I А.Д.Меншикову, а после ссылки Меншикова в Сибирь по именному указу Петра II в 1729 году пожалована князю Г.Д.Юсупову. При Юсуповых Ракитное превратилось в центр управления обширными имениями Юсуповых в Курской, Воронежской, Харьковской и Полтавской губерниях. Вот как опишет «свои владения» князь Феликс Юсупов (тот самый, что расправился с Григорием Распутиным): «…Перед тем как отправиться в Крым, где мы проводили осень, мы останавливались для охоты в Ракитном. Это одно из самых обширных наших имений включало сахарный завод, многочисленные лесопильни, кирпичные и шерстяные заводы и множество скотных ферм… С тех пор как я потерял вкус к охоте, я видел в ней лишь отвратительное зрелище. Я раздарил все свое оружие и отказался ехать с родителями в Ракитное».

Но вернуться в Ракитное Феликсу Феликсовичу все же пришлось – он был сослан сюда после убийства Распутина во дворце Юсуповых на речке Мойке в ночь на 18 декабря 1916 года. А вскоре пришла февральская революция. Вслед за нею грянула Октябрьская. Эмиграция. Париж. Вывезти за границу свои несметные богатства Юсуповым, разумеется, не удалось. Где же он их спрятал – укрыли?.. Искали в Питере, Москве, в знаменитом Архангельском (тоже собственность Юсуповых). Искали и в Ракитном – во дворце и вокруг дворца, под «семейным» красавцем-дубом, в парке, на берегах пруда. Тщетно…

Уже после Гражданской войны – в мирные дни – в старинном московском особняке по Большому Харитоньевскому переулку случайно обратили внимание на штукатурку под главной лестницей в вестибюле. Она отличалась по цвету от покрытия остальных стен. Когда же постучали по стене, стало понятно, что за кирпичной кладкой оборудован тайник.

Стену проломили. За ней оказалась маленькая комната. Она была завалена сундуками и ящиками. В четырех из семи находилось фамильное серебро: блюда, чеканные ковши и кубки иностранных мастеров ХVI века, кувшины, чарки, блюда, солонки, табакерки, украшенные бриллиантами; хрустальные графины, блюда, украшенные эмалью, серебряные скульптуры, изящные сервизы работы знаменитых немецких мастеров. А в трех остальных ящиках, обитых железом и обшитых кожей с тиснением на ней родовых гербов Юсуповых, хранились золотые украшения и драгоценные камни. Бриллианты, крупные изумруды, сапфиры, рубины, жемчужные колье, серьги из рубинов и бриллиантов, броши.

Всего в бывшем дворце Юсуповых было найдено 1120 килограммов предметов из серебра, 13,5 килограмма чистого золота, не считая золотой оправы на драгоценных изделиях. Драгоценности были переданы в госбанк. Наиболее ценные раритеты юсуповского клада попали в музей столицы.

Золото скифов

Весной 1901 года крестьянин села Яблоново Корочанского уезда распахивал свой огород и неожиданно вывернул из земли почерневший от времени кувшин. Поднял, очистил от налипших кусочков глины, заглянул внутрь, встряхнул хорошенько, и из кувшина полилось… тусклое серебро. Полторы тысячи монет ХVII века с «метками» первых русских царей рода Романовых: Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. Редкостный нумизматический, исторический клад.

Яблоновский клад - не единственный. Еще раньше, в 1895 году, также во время пахоты у села Колосково (теперь оно в Валуйском районе) нашли клад серебряных и бронзовых украшений, два стальных наконечника копий, сложенных в стальном шлеме. Клад передали в Государственный Исторический музей «в качестве дара Императорской археологической комиссии». В советское время колосковским кладом заинтересовался академик Б.А.Рыбаков и, убедительно опровергнув первоначальную версию, отнес уникальные находки к числу древнеславянских памятников IV – VII веков.

Яблоновский клад - не единственный. Еще раньше, в 1895 году, также во время пахоты у села Колосково (теперь оно в Валуйском районе) нашли клад серебряных и бронзовых украшений, два стальных наконечника копий, сложенных в стальном шлеме. Клад передали в Государственный Исторический музей «в качестве дара Императорской археологической комиссии». В советское время колосковским кладом заинтересовался академик Б.А.Рыбаков и, убедительно опровергнув первоначальную версию, отнес уникальные находки к числу древнеславянских памятников IV – VII веков. Бесценные курганные древности обнаружили археологи в скифском могильнике у села Дуровка. В 1960-е годы село это получило «вполне благопристойное имя» - Вербное и «состоит» сегодня в Готовском сельском поселении Красненского района.

Скифские племена в VII – III веках до нашей эры расселялись от степей между Дунаем и Доном, включая степной Крым, и далеко на север. Высокое развитие ремесел и военного дела у скифов оказали сильное влияние на культуру последующих народов юга России.

Скифы относились с большим уважением к умершим, они отмечали место погребения насыпью, клали в могилу лучшее из семейного достояния. Над могилами насыпали курганы. И сегодня таких курганов осталась еще не одна тысяча. Среди них есть огромные: десять метров в высоту, сто метров в диаметре.

Белгородчина – самая северная окраина Скифского мира. В 1954-1987 гг. в нашем крае работала экспедиция Института археологии Академии наук. Привожу фрагменты научного отчета об их поиске и находках: «…Изучение памятников было комплексным… Некоторые городища имеют систему укреплений в виде непрерывной линии валов и рвов… Таких городищ более 10. Одно из них, Стрелецкое в Белгородской области, отличается своеобразием своих укреплений…

Основную массу находок на поселениях и городищах составляет глиняная посуда, изготовленная от руки, так как гончарного круга местные племена еще не знали… особую группу составляют керамические сосуды, которые можно связать с религиозными представлениями населения, с отправлением тех или иных культов, при совершении обрядов земледельческого культа, основным компонентом которого у древних племен являлось солнце. В данном случае его символизировали глиняные лепешки и знак свастики.

Основную массу находок на поселениях и городищах составляет глиняная посуда, изготовленная от руки, так как гончарного круга местные племена еще не знали… особую группу составляют керамические сосуды, которые можно связать с религиозными представлениями населения, с отправлением тех или иных культов, при совершении обрядов земледельческого культа, основным компонентом которого у древних племен являлось солнце. В данном случае его символизировали глиняные лепешки и знак свастики. Курганы Донской лесостепи трудно сравнить по высоте со степными курганами скифской знати, но и сейчас еще встречаются насыпи высотой до 3-5 м. И это несмотря на их катастрофическое уменьшение из-за тракторной вспашки полей, на которых они расположены. Совершенно очевидно, что такие курганы сооружались над погребениями племенных вождей. Как, например, курганы №№ 1 и 9 в Дуровке Белгородской области… Курган № 1 в Дуровке был самым высоким в группе; современная высота его равнялась ок. 3 м; диаметр 42-45 м. При снятии насыпи было обнаружено, что земля, вынутая при рытье могилы, была уложена вокруг неё в виде кольца, а над самой могилой сооружена деревянная крыша в виде огромного шатра… дно могилы и входа было покрыто деревом, а стены облицованы горизонтально расположенными дубовыми плахами или бревнами… основным погребенным был мужчина 35-45 лет, его сопровождала женщина того же возраста. Курган был ограблен, но несмотря на это инвентарь (вещи, положенные умершим их родичами для сопровождения в потусторонний мир) отличался исключительным богатством. В могиле было обнаружено: фрагменты железного чешуйчатого панциря; более трехсот железных и бронзовых наконечников стрел; принадлежности трех конских уздечных наборов; античная амфора и рядом с ней серебряный ритон – тоже предмет греческого импорта. Во всей могиле было собрано более шестисот золотых бляшек различных форм и мотивов, ранее нашитых на одежду умерших… Серебряный кубок из могильника у с. Дуровки обнаружен был в 1986 г. в кургане № 14… Уникальной является бляшка из кургана № 1 Дуровского могильника Белгородской области. На золотой бляхе диаметром 7,5 см изображен человек, который сидит на грифоне, терзающем оленя… Изображение грубое и явно варварского изготовления, хотя и с элементами влияния греческого искусства…

Наиболее богатые и знатные представительницы скифов могли позволить себе носить бусы из золота, как например, жена или наложница местного вождя, погребенная вместе с ним в кургане № 1 в Дуровке… Кроме серебряного ритона из Мастюгино еще один обнаружен в кургане № 1 в Дуровке… Из мечей – экземпляр парадного меча из кургана № 9 у с.Дуровка; два меча синдо-меотского типа без перекрестий; два колчана с железными трехлопастными наконечниками стрел, массивное золотое навершие нагайки», множество золотых нашивных бляшек».

Наиболее богатые и знатные представительницы скифов могли позволить себе носить бусы из золота, как например, жена или наложница местного вождя, погребенная вместе с ним в кургане № 1 в Дуровке… Кроме серебряного ритона из Мастюгино еще один обнаружен в кургане № 1 в Дуровке… Из мечей – экземпляр парадного меча из кургана № 9 у с.Дуровка; два меча синдо-меотского типа без перекрестий; два колчана с железными трехлопастными наконечниками стрел, массивное золотое навершие нагайки», множество золотых нашивных бляшек».Все эти предметы, пришедшие к нам из древности, хранятся теперь в музеях. Часть поистине бесценных находок вы видите на фотоснимках.

И снова предоставлю слово тем, кто «откопал» для всех нас удивительные свидетельства далекого-далекого былого – ученым-археологам: «Н-ам очень хочется, чтобы население и администрации на местах относились к древним памятникам - курганам, городищам, поселениям - с должным уважением, всячески оберегали их, спасали от разрушения. Каждый человек, будь он горожанином или сельским жителем, должен помнить: «Степень культуры каждого народа определяется отношением к своему прошлому».

Борис ОСЫКОВ.